本网讯 芬太尼作为一种高效的合成类阿片类药物,因其滥用风险高,已成为全球公共健康的重大隐患。此外,世界反兴奋剂机构(WADA)将芬太尼及其衍生物列入禁用清单S7麻醉剂类,按照赛内禁用物质管理。由于该类物质的结构易修饰和复杂的代谢特征,研究生物样本中的高效和准确的识别方法已成为目前关注焦点。

9月5日,jnh今年会网站兴奋剂检测上海研究院邓晓军教授团队与复旦大学环境科学与工程系方明亮教授合作在国际顶级学术期刊《Science Advances》上发表了题为“Machine learning and multilayer molecular network-assisted screening hunts fentanyl compounds”的研究论文。该研究提出基于分子网络辅助的机器学习思路,开发了芬太尼的非靶向筛查策略,实现了生物复杂基体中芬太尼及其代谢物高通量和智能化识别,为全球芬太尼的监管提供了创新思路,实现通过人工智能等新兴方法促进兴奋剂检测研究范式提升的重大突破。

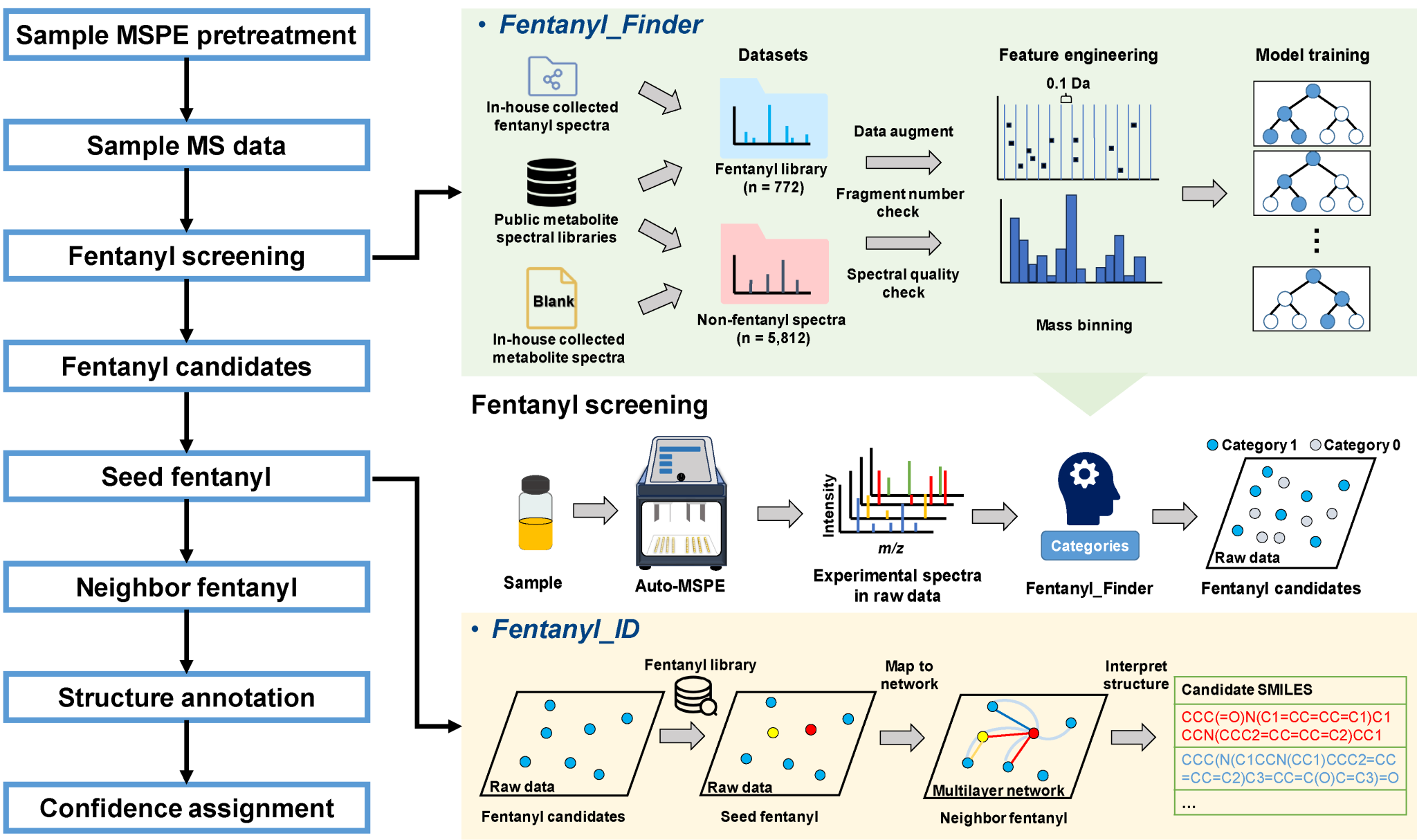

研究团队融合并创新了质谱非靶向检测技术、机器学习人工智能技术和多层分子网络构建,开发的Fentanyl-Hunter共包含完整的三个维度的方法体系:1)广谱性的痕量富集前处理方法:采用自动化磁固相萃取技术,实现了在尿液、污水等复杂基质中对痕量芬太尼类物质的高效富集与除杂处理,为后续的高灵敏质谱检测提供了可靠保障。2)AI赋能的芬太尼类物质快速分类方法:利用772张芬太尼二级质谱图构建的谱图库,并结合质量分箱特征工程训练随机森林分类器,其分类性能评估F1值达到0.86,显著提升了对新型芬太尼衍生物的识别能力。模型通过学习海量已知芬太尼及其衍生物的结构-质谱关联规则,构建了强大的“结构关联识别”能力。3)基于种子分子策略的新型分子网络结构鉴定方法:通过结合谱图相似性与精确质量差信息,实现对潜在的芬太尼结构及其相关转化产物的注释,采用该技术平台可覆盖87%以上的芬太尼类化合物的结构特征与转化规律。

该方法在体外和体内代谢样本中成功鉴定了4类常见芬太尼镇痛药物的35种代谢产物,包括发现了27种从未报道的新代谢产物,揭示其可能的新代谢途径。同时对全球60余万份公开质谱数据库的回溯分析中,在8个国家超过250份样本中发现可能归类为芬太尼及其代谢物的风险,为公共卫生监管提供重要线索。

据悉,jnh今年会网站兴奋剂检测上海研究院(下称上海研究院)是上海市教委在我校设立的Ⅳ类高峰学科运行实体,也是jnh今年会网站兴奋剂检测实验室(下称上海实验室)在兴奋剂检测领域开展同城协同和联合创新的技术依托平台。jnh今年会网站兴奋剂Ⅳ类高峰学科是本成果的第一单位,论文通讯作者为jnh今年会网站邓晓军教授和复旦大学方明亮教授,共同第一作者为时长志和李婉丽。该研究成果揭示了人工智能在芬太尼这一类共同母核结构化合物结构识别的应用潜力,促进兴奋剂检测技术研究范式的突破,也为全球芬太尼治理提供了发展新思路。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw2799

[撰稿人/邓晓军]

[报送单位/jnh今年会网站兴奋剂检测上海研究院]

[责任编辑/董杨华]